LA REPUBLIQUE

DES COULEURS

Texte et images pour les 100 ans de la Ligue des Droits de l'Homme

ThierryGonze

17 mars 2002

Avant propos

Je remercie Wolu Culture, Solange Wonner et Paul Gonze, commissaires de l'exposition 100 artistes pour les 100 ans de la Ligue des droits de l'Homme, qui me donnent ici l'occasion de mettre de l'ordre dans mes idées en matière de rapport entre la politique et l'art, et d'en proposer au public cet essai de synthèse.

Je remercie Thérèse Chotteau et Catherine Leclercq qui ont essayé de m'éviter certains excès d'obscurité. Je n'ai pas toujours suivi leurs conseils et elles ne devraient en aucun cas être associées aux plus problématiques de mes propositions.

Bruxelles, 17 mars 2002

Ce texte accompagnait ma participation à l'exposition pour les 100 Ans de la Ligue des Droits de l'Homme en mars 2002. Le lieu : Le Palais de Justice de Bruxelles.

LA RESISTANCE A L'OPPRESSION : TIEN AN MEN.

Supposons un artiste travaillant sur le thème des droits de l'homme. Et supposons que des images soient ce qui lui vient à l'esprit, avant toute réflexion. Par exemple, l'image de l'étudiant pékinois face à un char, place Tien an Men, lors de la répression du mouvement étudiant le 4 juin 1989.

Aucune image n'a sans doute autant conquis la culture visuelle occidentale comme icône de la résistance à l'oppression. Et donc des droits de l'homme, admettons-le.

Commencer par l'image, c'est facile; cela va de soi. Un éventuel travail conceptuel pourrait-il se penser autrement que comme critique ou négation de l'image ? L'image n'est-elle pas pour l'artiste le donné premier comme le mythe l'est pour le scientifique ? Le mythe, l'idéologie, l'image, nous reviendrons sur ces notions. A priori le travail effectué sur cette image a des chances de n'être qu'un travail au plan de l'image. Me voici donc, artiste, travaillant sur un matériau imaginaire, et, en l'occurrence, sur une image concrète. L'image existe, et si elle s'est imposée, c'est qu'elle est déjà saturée de sens. En outre elle bénéficie d'une diffusion inégalable. Il me semble que la photo, qui a été prise en couleur, était souvent diffusée en noir et blanc,

traitement purement formel qui vise sans doute par sa sévérité à renforcer le look informatif. Connotation classique du noir et blanc. On est déjà, avant même que je ne médite mon intervention, dans les manipulations.

Je vais accentuer le processus, histoire de marquer mon appropriation artistique de la chose. Après tout, n'est ce pas le genre de transformation qui a fait la renommée d'Andy Warhol, par exemple ?

Voilà. Il faut reconnaître que mon travail, dépourvu de l'effet d'aura des tableaux de Warhol, n'est pas si mal. De toute façon, il ne s'agit pas ici de qualité graphique. Je me suis bien amusé. Ces manipulations purement formelles m'ont créé des effets de sens plus au moins voulus dont je laisse l'interprétation au lecteur. D'ailleurs sur quel effet de sens Warhol comptait-il vraiment en faisant ses sérigraphies de photos noir et blanc à gros grain embelli d'un coloriage hâtif, mimant l'urgence des constats catastrophiques et des pulsions créatrices, réconciliée avec la titillation visuelle exigée par le marché ? Je doute que ses images aient pu susciter de vraies prises de conscience dans le public américain. L'effet de ces images transformées en d'autres images n'ont pu avoir d'effet qu'anesthésiant : les drames qu'elles montraient en étaient transformés en objets de délectation esthétique; banalisés et vidés de leur sens.

Warhol produisait ses images dans sa Factory. Mes images ont été fabriquées à domicile tout aussi industriellement, avec une partie de logiciel obligeamment dénommée 'creativity'. Originalité ? Pas trop. Le dessin à l'ordinateur a fait accéder l'art à un niveau industriel, avec ce que cela comporte d'aliénation : le vrai créateur, dans l'industrie, ce n'est pas l'homme qui produit matériellement la chose, c'est l'ingénieur qui a conçu la machine ou qui a écrit le logiciel (dans mon cas, il s'agit de Corel Photopaint).

En fin de compte, mes images transformées ne sont peut-être pas si intéressantes.

MYTHE ET VERITE.

Admettons provisoirement que notre travail soit une représentation des droits de l'homme. Nous devrons envisager une analyse critique du contenu, de la forme, et du rapport de représentation.

Dans un premier temps, le contenu : est-il important ? Il se passe dans le monde des choses qui sont de révoltantes violations des droits de l'homme, et d'autres qui sont édifiantes comme résistances à ces violations. Nous en recevons des images, par les magazines ou la télévision. Avant même de se poser la question du sens de ce qui est représenté, on peut s'interroger sur la valeur fondamentale de ces représentations, à savoir leur vérité.

L'efficacité emblématique d'une photo n'est pas totalement dégagée des règles fondamentales de l'image figurative, qui est l'imitation du réel. Que l'on soit d'accord ou non avec l'action représentée, une considération essentielle dans la valeur d'une image telle que celle de l'étudiant de Tien an Men est celle de savoir si cela s'est réellement passé ou s'il s'agit d'un trucage.

Les techniques de production mécanique de l'image, la photo et plus tard la télévision ont, du fait même de la (prétendue) neutralité de la technique, une valeur de rapport objectif de la réalité. On entend dire : "C'est vrai; je l'ai vu à la télévision". En dehors bien sûr de cette caste de roués de l'image que sont les artistes, bien conscients, par leur formation même, des infinies possibilités de détournement du médium, la foi naïve en l'image est extrêmement répandue. Les mises en scènes et les photos truquées font un chapitre important de toutes les anthologies de l'imagerie politique. Or faut-il croire qu'une fois découvertes et divulguées, les supercheries auraient généralement l'effet de vider ces images de leur efficacité de propagande ? Les choses ne sont pas si simples : en fait une grande partie des symboles politiques sont des mythes au vu et au su de tout le monde.

En face du Musée d'Art de Philadelphie, symbole des arts démocratiques et fierté civique, se dressait en 1982 la statue d'un fils de la cité, symbole du courage et de la ténacité populaire. C'est un boxeur, issu de South street, quartier populaire plutôt italo-américain, et qui est arrivé au sommet de son art sans renoncer à aucun principe de travail et d'honnêteté.

Ceux qui ont une culture imaginaire un peu solide l'auront reconnu : c'est Rocky (alias Sylvester Stallone), et l'inauguration de cette statue à cet endroit est une des scènes du troisième épisode de la saga. Le film terminé, un large mouvement d'opinion a demandé le maintien de ce symbole populaire. Après une campagne de presse contradictoire entre le vulgum pecus et l'aristocratie culturelle locale, le monument a été déménagé et replacé entre les parkings et les aubettes à hot dogs du stade de football de la ville.

N'allons pas imaginer qu'une telle histoire n'est possible que dans l'insondable misère culturelle de l'Amérique. Ici même, à Bruxelles, capitale de l'Europe, ne se comptent plus les inaugurations de monument civiques à la gloire de personnages de bande dessinées : Tintin, Quick et Flupke, etc. dont il faudrait être bien chauvin pour les trouver en soi plus intéressants que Rocky.

L'essentiel, bien sûr est que, comme on le sait depuis l'antiquité, les mythes forment une part importante du symbolisme civique. Il faudra donc relativiser l'efficacité politique du vrai.

Vrai ou faux, y a-t-il des motifs dont la figuration aurait en soi un sens politique déterminé ?

LE POIDS DES IMAGES.

En 1968, j'étais correspondant de presse pour l'agence A.P. à Louvain. Ma photo préférée est celle que j'ai faite lors d'une manifestation, d'un étudiant qui renvoie à l'expéditeur une bombe lacrymogène. J'étais assez content de ce qui me semblait alors une bonne image de la pétulance étudiante. Mais à l'agence elle-même, ils étaient nettement moins enthousiastes, et j'ai eu l'impression qu'ils auraient apprécié que mes photos

montrent plus distinctement les traits des manifestants, au bénéfice de leurs amis de la gendarmerie. Une même photo, deux interprétations radicalement opposées.

LA LIGUE DE DROITS DE L'HOMME, OU LES DROITS DE L'HOMME ?

Pour mieux aborder l'ambivalence du sens des images, il est préférable sans doute de se fixer les idées en abordant ce que provisoirement nous appellerions le contenu de l'image, sachant qu'un terme moins lié à une esthétique de la représentation serait plus adéquat. Mais il ne posera pas trop de problème si on s'en tient à un rapport sémantique de formes à un autre système de formes, et non pas reflet du réel.

L'anniversaire de la Ligue des droits de l'Homme. Pourquoi ne pas adopter la forme canonique de la célébration des anniversaires, qui est de faire un portrait de groupe des participants ? C'est que nous sentons bien, sans doute, que ce qui nous intéresse, c'est la cause, et non pas le groupe de gens qui en sont les défenseurs. Et nous pensons que ce qui compte pour ce groupe, c'est aussi la cause à défendre, et non pas le fait d'être un chouette tas de copains.

Sans même y penser, la plupart d'entre nous auront décidé pour faire un travail sur les droits de l'homme, et non la Ligue des droits de l'Homme. La chose semble évidente, et pourtant la question vaut d'être examinée.

L'artiste aussi pourrait être tenté de voir ici l'occasion d'être plutôt que de faire, de se signaler comme sympathisant d'une grande fraternité bien pensante plutôt que de tenter un acte pictural ou sculptural qui soit en cohérence avec ce qui lui semble être ce qu'on appelle les droits de l'homme. Mais le fait même qu'il s'agisse de la Ligue des droits de l'Homme impose une attention aiguë aux principes, et que choisir le groupe serait en quelque sorte trahir cette cause.

D'autant plus que d'une certaine manière, défendre certaines valeurs c'est imiter leurs autres défenseurs. On pourrait ici reformuler en terme politiques le bouleversement esthétique à l'origine du romantisme (et donc du modernisme), qui à l'imitation comme représentation de la nature a substitué l'imitation comme harmonie avec la nature. La vraie imitation de la nature, plutôt que d'être pensée en terme d'identification imaginaire, fut ressentie comme pouvant être intégration des principes naturels à l'intérieur même de l'acte artistique, et de la personne de l'artiste. Plutôt que d'imiter la nature en la représentant, on l'imite en l'émulant, c'est à dire en appliquant les même lois. Imiter les causes profondes plutôt que les apparences. Ces choses politiques encore à définir exactement –les droits de l'homme–, les représenterons-nous ou en ferons-nous une règle de conduite ?

Nous pourrions retranscrire ces notions centrales de l'esthétique de Novalis et Schelling vers notre problème en disant qu'il faut créer non pas une image (une allégorie, selon le terme romantique) des droits de l'homme, mais un symbole des droits de l'homme. On se retrouve sur la ligne de partage idéologique entre l'idéalisme et le matérialisme, entre l'imitation des apparences Platonicienne et la mimesis, imitation des causes profondes chez Aristote.

L'ETAT ET LA MAFIA.

Tout au long de notre réflexion, nous nous guiderons sur cette ligne de partage entre le matérialisme et l'idéalisme, du côté du matérialisme bien sûr. Nous essaierons de voir clair dans la façon dont cette démarcation au niveau des fondations se propage à tous les niveaux de l'édifice idéologique, y compris dans le domaine de l'art.

Il y a deux façons de vivre en société, et de régler les problèmes de divergence d'intérêt : la mafia et l'état. La mafia, qu'on pourrait aussi désigner des termes tribu et famille est le type d'organisation sociale le moins sophistiqué : l'appartenance et l'exclusion se déterminent essentiellement sur base de ressemblances ou dissemblances : en font partie ceux qui sont comme nous, et en sont exclus les autres. C'est un régime d'occultation des divergences, et d'harmonie fondée sur l'identification imaginaire. Liens de sang, de compagnons d'armes ou de famille, constitué dans la violence ou la procréation. Il y a, dans ce système, un principe d'administration de la violence par vendetta qui a le grave inconvénient de proliférer sans retenue. C'est dans les cités grecques du 8°s avant J-C qu'observant la dégénérescence rapide des vendettas tribales en guerres civiles qu'apparut l'idée d'une distribution impersonnelle de la violence, sur base de lois consignées par écrit. L'état est fondé sur le partage de codes symboliques, le langage, l'écriture, la loi. L'état, c'est le principe d'une gestion explicite et verbalisée des divergences d'intérêt.

Bien entendu ces deux principes sont des abstractions et ne s'observent pas purs comme phénomènes. L'exclusion imaginaire est l'enveloppe de l'état de droit : pour les Grecs des cités, le barbare était celui qui ne baragouinait qu'un sabir inarticulé.

Au niveau individuel, disons qu'il y a une loyauté de groupe qui est fondée sur une identification imaginaire, et, inversement, un civisme qui consiste en une sorte de bienveillance impersonnelle, question de principe, et a priori dirigée vers des inconnus.

LA GAUCHE, OU LE DROIT ?

Quiconque est actif dans une institution d'enseignement ou de culture connaît ces principes de cohésion : d'une part les questions de principe, et d'autre part les attachements personnels. Rares sont ceux qui proclament ouvertement leur hostilité aux questions de principes et prônent une organisation mafieuse (il y en a!); la plupart d'entre nous reconnaissent l'importance du principe, et là où nous différons, c'est dans notre estimation de la nécessité et de la difficulté à s'y tenir.

Il n'y a pas que les principes des membres; il y a aussi les principes impersonnels de l'institution. Prenons par exemple la Ligue des droits de l'Homme. Comme partout ailleurs les membres sont porteurs de valeurs et de causes qui peuvent différer de celles de l'institution. Supposons par exemple qu'une majorité de militants estiment que certains thèmes écologiques nécessitent une attention urgente et active. Il suffit de rebaptiser la chose "droit" (comme dans "droit à un environnement sain" substitué à "écologie") pour en faire un droit de l'homme. Il semble bien que la Ligue ait ainsi tendance à défendre des causes traditionnellement associées à la gauche. Est-ce que l'écologie, la culture et les luttes syndicales sont vraiment une affaire de droits de l'homme ? Il ne suffit pas pour cela que la décision soit prise démocratiquement.

Le principe de cohérence d'une organisation ne peut pas prendre pour modèle la cohérence psychologique de l'individu, même par l'intermédiaire d'une répartition statistique. Différence entre la constitution et la loi. En somme c'est, plus largement, la différence entre l'état de droit et la dictature des masses. La volonté générale rousseauiste, la dictature du prolétariat marxiste qui écrasent la volonté de l'individu; de tous les individus, à terme.

Il est important qu'une organisation telle que la Ligue s'impose de défendre vigoureusement, mais seulement, certains principes de droit et de tolérance, sans faire l'amalgame avec toutes les idées progressistes dont une majorité des responsables pourraient se trouver porteurs. Les problèmes de droit stricto sensu ne manquent pas, ni leurs violations; pourquoi ne pas laisser à d'autres organisations des thèmes d'action pleins de mérite mais étrangers au droit ? C'est la condition pour conserver son identité, et son efficacité : faire en sorte que sur certains principes délimités puissent coopérer des gens que par ailleurs tout sépare. Ce qui est en jeu également, c'est d'éviter de dénaturer une notion fondamentale du droit, en définissant un sanctuaire de principes inviolables par les idéologies éphémères.

A cet opportunisme il faut opposer formalisme politique, qui accentue moins l'individu et ses vertus que le bon fonctionnement des institutions. On attendrait d'une Ligue des droits de l'Homme qu'elle y soit particulièrement attentive et veille à répandre cette vigilance dans le public.

DROITS FORMELS ET DROITS REELS.

L'illusion que les droits sont le signifiant d'une réalité concrète plutôt que des règles institutionnelles se retrouve dans l'idée que les droits ne signifient rien s'ils ne nous procurent pas concrètement et directement les éléments de notre bonheur. C'est ainsi que Marx a cru pouvoir faire une distinction promise à un long avenir entre droits formels et droits réels. Mais l'expression "droits réels" est un abus de langage : le droit réel n'est que le prolongement de la morale assistée par la puissance de l'état. La confusion du droit et de la morale fait le lit des totalitarismes.

Sparte, Platon, Rousseau, Marx, voici quelques jalons d'une pensée totalitaire pour qui l'état est l'outil suprême, doué de toutes les puissances de la violence pour imposer une morale. Citons Marx :

Aucun des droits dits de l'homme ne dépasse donc l'homme égoïste, l'homme tel qu'il est comme membre de la société bourgeoise, c'est-à -dire un individu replié sur lui-même, sur son intérêt privé et son bon plaisir privé, et séparé de la communauté.

Cette indignation dirigée contre l'égoïsme de l'individu n'est qu'un travesti de religion judéo-chrétienne. Tout l'héritage de la pensée politique antique, en passant par Machiavel et Locke, est ignoré : la distinction de la morale et du droit.

Il ne s'agit pas de nier l'égoïsme individuel, ni de nier son potentiel antisocial; au contraire, on affirme qu'il doit être géré et activement tenu en respect. Non pas refoulé au sens d'un bannissement de la pensée politique explicite, comme il le fut sous les régimes communiste; occulté, mais toujours bien actif chez les chefs; exercé sans contrôle.

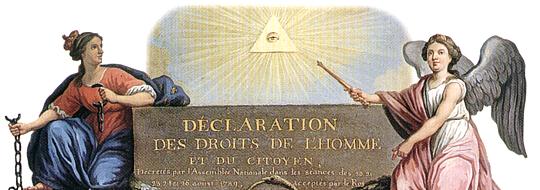

LES SYMBOLES DE LA DEMOCRATIE.

Retournons au travail de production d'image en considérant les valeurs que recouvrent les notions de droits de l'homme, en commençant par la démocratie. Le premier droit (formel, oui), c'est le droit de participer activement à la vie politique.

Examinons ce que peut être la distinction entre l'individu et l'idée dans l'art civique en prenant pour exemple la référence classique de la démocratie : Athènes.

Quelles choses étaient pour le citoyen qui les apercevaient, les plus aptes à évoquer son attachement à sa ville et à ses institutions ? Avant tout, disons-nous bien que les beaux-arts ne détiennent pas un monopole de la symbolique culturelle et politique. A toutes époques, plus encore que l'acropole, plus que la cathédrale, les ouvrages de génie civil expriment le souci du bien public. Plus que le Parthénon, les Longs Murs de Périclès. La plupart des auteurs anciens et modernes s'accordent à dire que l'Athénien s'identifiait aux "remparts de bois" de Thémistocle, c'est-à -dire à la flotte, symbole et instrument fonctionnel de la démocratie, sanctuaire mobile et variable des idéaux civiques. Il n'en reste aujourd'hui plus rien.

Ce n'est pas le Palais Royal ni même le Parlement qui pour nous, quotidiennement, incarne l'état; ce sont les métros et les autoroutes.

Ceci dit, il reste que le cadre de notre intervention est celui des Beaux-Arts, avec ses galeries, ses musées et ses expositions de groupe, quelles que soient les attitudes mentales par lesquelles on se démarque de cette tradition. Univers limité; il n'y a ni à le nier ni à s'en désespérer.

A Athènes, au temps de Périclès, les emblèmes de la cité se trouvaient répartis entre l'agora et l'Acropole. Vers 404 avant J-C se produisit un évènement séditieux qui fut ressenti par tous comme un attentat contre la démocratie : on avait profané, à coups de marteaux, les hermes. C'était de petits monuments particuliers, nominalement élevés en l'honneur d'Hermès, et qui se présentaient comme des socles parallélépipédiques d'où émergeaient seulement le buste et le sexe du dieu.

Mais c'était bien sûr sur l'Acropole que se trouvaient les symboles les plus spectaculaires. Le temple d'abord, visible de partout en ville, figure de l'idéal démocratique encore plus pour l'occident moderne que pour les anciens. Que ce soit dans les représentations ou dans l'architecture concrète les démocraties naissantes au 19°s. ont aimé à se loger dans les péristyles classiques. Voici Victor Hugo, à qui aucune métaphore morale ne fait peur :

Je suis l'art radieux, saint, jamais abattu;

Ma symétrie auguste est soeur de la vertu;

[..] Moi, le temple, je suis le législateur d'Ephèse;

Le peuple en me voyant comprend l'ordre et s'apaise;

[..] Mon péristyle semble un précepte des cieux;

Toute loi vraie étant un rythme harmonieux,

Nul homme ne me voit sans qu'un dieu l'avertisse;

Mon austère équilibre enseigne la justice;

Je suis la vérité bâtie en marbre blanc.

Et, bien sûr, il y avait les statues. La plus sacrée de toutes, d'après Pausanias, était un antique morceau de bois censé représenter la sainte patronne de la cité, Athéna. Représenter est prendre ici dans le sens fort de "rendre présente" : c'était en fait une chose sans valeur esthétique reconnue, mais très puissante comme objet magique. Il y avait d'autres objets magiques, comme un olivier, un serpent, etc. Tout cela était plus ancien que la sculpture dite archaïque. En plein soleil se trouvait un autre genre de statue, l'Athena Promachos de Phidias, dont les marins athéniens apercevaient le cimier et la lance resplendissant au soleil couchant dès qu'ils avaient doublé le cap Sounion. Il n'en reste aujourd'hui que le socle de pierre.

Statue d'Athena sur le pavillon d'entrée du palais Stoclet. Michael Powolny 1908.

On a là deux types de dédicaces, où s'observe l'écart entre une notion de l'art comme figuration du singulier, qu'il soit divin ou humain, et celle de l'art comme symbolisation de valeurs abstraites. Ici encore il s'agit moins de phénomènes purs que de principes. L'Athéna de Phidias pouvait bien évoquer la cité, mais était-ce la cité en tant qu'idéal démocratique, comme l'évoque aussi pour nous la Statue de la Liberté, ou en tant que tribu humaine, comme font les couleurs d'une équipe de foot pour une ville ?

Les statues des dieux antiques, si elles étaient sans doute à l'origine, et sous des formes variables, une icône représentant une personne surnaturelle qu'il s'agissait d'honorer ou d'amadouer, ont plus tard, au 4° siècle sans doute, commencé à se référer à des entités abstraites : c'est que les dieux eux-mêmes se sont métamorphosés en entités abstraites : ainsi de Zeus, qui devient symbole de la justice immanente.

Que la Révolution française ait abattu les statues équestres des Louis pour les remplacer par des Arbres de la Liberté est à la fois symptomatique d'une volonté d'abstraction politique et d'une esthétique romantique organique.

Les T-shirts à l'effigie de Che Guevara, qui sont des monuments à une échelle modeste, célèbrent sans doute moins la personne que ce qu'elle incarne, à savoir un idéal révolutionnaire romantique.

Comme en tout il est impossible qu'une chose appartienne exclusivement au registre de l'évocation imaginaire ou à celui de l'idéal. En particulier, un monument consiste forcément en une image et célèbre accessoirement une singularité.

Ce que représente la statue n'est, pas plus ici que pour ce que nous faisons au XXI°s., le tout du sens. L'iconologie n'est pas tout en critique d'art.

LA GEOMETRIE ET LES GRECQUES.

Les archéologues qui déterrent une ville ancienne repèrent très rapidement un indice des régimes égalitaires : c'est le plan d'urbanisme en quadrillage, témoin de l'association très ancienne entre la géométrie et les idéaux démocratiques.

Il me plaît de penser que l'art grec nous a donné un meilleur symbole de la démocratie que la façade du temple : il appartient au domaine de la peinture (sur vases) et est beaucoup plus ancien que le Parthénon. C'est l'art de ce que les archéologues ont appelé la période géométrique, du nom du style des poteries, vestiges les plus nombreux et les plus typiques de cette période. Au sortir de ce qu'on appelle les Ages Sombres, qui sont l'équivalent de notre transition entre l'antiquité et le Moyen Age, - dans le cas de la Grèce, après l'éclat de la civilisation mycénienne et l'appauvrissement qui a suivi la destruction des villes et des palais- naissent de nouvelles formes sociales et un art nouveau. Des peuples que l'on a appelés Doriens ont pris le dessus en Grèce et y ont apporté des structures sociales et des mentalités nouvelles : chaque homme responsable de sa défense, en solidarité avec le reste de la collectivité, la cité. C'est, longtemps avant la période archaïque, la naissance des cités et de la démocratie.

A cette mentalité nouvelle et pré-démocratique correspond une forme d'expression abstraite et géométrique, qui est comme la chanson anonyme et fraîche du peuple. C'est, différent de l'art de cour des Crétois et des Mycéniens, un art populaire, anonyme, sans doute inspiré des motifs textiles des hommes et des femmes du peuple.

Boîte à bijoux en terre cuite, vers 850 AvJC, Athènes, Musée de l'Agora.

L'art ne se concerne plus avec la présentation à la cour d'une image flatteuse des princes et de leurs ancêtres mythiques, mais élabore des formes dans lesquelles personne en particulier et tout le monde en collectivité peut se reconnaître. Le géométrique est un art non courtisan, impersonnel, démocratique.

La forme typique en est ce que l'on appelle la grecque, une forme abstraite en méandre, qui, comme je l'ai dit représente au mieux pour moi l'idéal démocratique antique.

ANTI-TOTALITARISME.

Que l'état n'aperçoive de l'individu que ce qui en fait un citoyen implique que l'idéologie, la moralité, les préférences esthétiques, l'activité productive de l'individu font partie d'une sphère privée distincte des affaires publiques. Et dans cette sphère privée ne s'appliquent pas nécessairement les critères d'égalité et d'uniformité en vigueur dans les questions légales. La confusion du public et du privé est ce qu'on appelle le totalitarisme.

LA TOLERANCE : JE EST UN AUTRE, ET L'AUTRE AUSSI.

Si l'on pense que pour l'état doive se distinguer l'individu et le citoyen, reste que nous nous pensons aussi individus et citoyens. La distinction entre la personne en soi et la personne civile, le citoyen, est au coeur de notre réflexion sur les droits de l'homme. Elle est essentielle pour se former une notion cohérente de la tolérance. Celle-ci est-elle une sympathie envers ceux qui sont différents, une négation de la différence ou une détermination explicite d'ignorer les différences entre hommes et femmes dans les matières civiles ? Seule la dernière proposition doit être retenue si nous pensons qu'elle est affaire de droit, c'est-à-dire qu'elle engage l'état et tous ses appareils coercitifs et répressifs. La sympathie ou l'antipathie que l'on peut avoir pour un individu ou un groupe est parfaitement légitime tant qu'on ne cherche pas à les imposer comme norme légale. En d'autres termes, on ne devrait pouvoir citer en justice aucun comportement raciste ou sexiste exercé en privé. Comme sont légitimes tous les moyens de contrôle sociaux privés qui contrent le racisme et le sexisme.

Ce formalisme institutionnel implique pour l'individu une double distanciation vis-à-vis de lui-même, une double impersonnalisation, si l'on veut. La tolérance est l'ouverture à des rapports humains impersonnels : de l'autre à mes yeux, de moi-même pour moi-même. Par rapport impersonnel, j'entends le rapport qui ne se fonde pas une identification imaginaire, qu'elle soit chargée affectivement en positif ou en négatif, mais s'insère consciemment dans les codes. Inversement, on pourrait dire que dans la sphère privée se déploient tous les réseaux d'identifications imaginaires qui définissent l'individu : la famille, les copains, les fringues, la bagnole, l'art, etc.

La tolérance suppose donc une ouverture à ce qui en l'autre est de l'ordre de l'impersonnel : ne pas assimiler le citoyen à son apparence. Il y a une contrepartie logique qui est de ne pas juger l'individu sur son discours (politique) éventuel. Les mêmes exigences d'impersonnalité valent pour le regard que je porte sur moi-même. La tolérance, c'est également ne pas m'identifier ni à mes images, ni à mes discours. Quiconque pense autrement que moi ne sera pas pour moi une menace d'annihilation totale. La tolérance n'est pas manque de conviction; elle est vivre sans peur les différences. Hors de moi et en moi. La dissension, puisqu'il convient bien d'appeler ainsi la divergence des opinions, est une valeur civique positive. Et si on préfère un terme plus commun, le mot 'humour' est sans doute assez indiqué pour désigner cette distance vis-à-vis de soi.

On touche ici à l'art. La personne est suspendue entre l'identification imaginaire et une impersonnalisation consciente. Cette schizophrénie bénigne définit bien l'équilibre entre narcissisme et responsabilité collective propre à la démarche artistique.

L'état n'est pas qu'un réseau d'institutions. Tous, nous intériorisons l'état à un degré ou un autre. Posés quelque part entre le pervers pur et le dépressif pur, nous sommes un mixe entre le je et le nous; nous nous pensons élément d'un système social et nous nous identifions à notre image. L'action individuelle -celle de l'artiste- ne sera ni pur narcissisme, ni pure soumission à la commande collective.

LE PARTI RADICAL.

Toutes ces notions me semblent se concrétiser dans une tradition politique regrettablement méconnue dans notre pays : le radicalisme. Le site www.radicalparty.org est exemplaire de cette restriction d'un parti à des thèmes formels de droits de l'homme, alors que la Ligue des droits de l'Homme semble avoir tendance à se dissoudre dans une gauche holistique et sentimentale.

Le radicalisme, pour le dire brièvement, est le mouvement politique qui s'est donné pour objectif premier la démocratie politique. La démocratie sociale et économique viendrait après, comme conséquence de la première. C'est ce qui distingue les radicaux des socialistes. C'est la gauche de tradition plutôt anglo-saxonne à l'origine, fondée sur les idées de Locke, pour qui démocratie est pouvoir et droit de l'individu contre les puissances d'état et du marché; en face, la gauche de tradition Rousseauiste, pour qui démocratie est soumission de tous à la volonté générale. On peut y voir l'opposition plus ancienne d'Athènes et Aristote contre Sparte et Platon.

Le terme "radical", en usage en Angleterre depuis 1770 environ, apparaît dans le paysage politique français en 1820; c'est une appellation péjorative inventée par ses adversaires, les ultraroyalistes, un peu comme le sera plus tard le terme "impressionniste". La Gazette de France en 1820, au lendemain de l'assassinat du duc de Berry, écrit :

La hache des radicaux anglais est la même que celle des radicaux français. Sur cette hache est écrit : droits de l'homme.»

On n'imagine pas aujourd'hui quelqu'un qui soit hostile par principe aux droits de l'homme. Comme quoi il y a quand même un progrès des mentalités.

Grand parti républicain de la gauche légaliste à la Belle Epoque en France, il s'est distingué par son anticléricalisme et son action en faveur de l'enseignement officiel. Ses grands dirigeants étaient Gambetta, Jules Ferry, Clemenceau, etc. jusqu'à Pierre Mendès France. Comme la Ligue des droits de l'Homme, le parti radical (Parti Républicain Radical et Radical-socialiste) a été formellement fondé en France en 1901, lors des affrontements idéologiques provoqués par l'affaire Dreyfus. Après le Front Populaire, il a progressivement été supplanté à gauche par les socialistes, qui en contrepartie se sont distancés de l'orthodoxie marxiste pour intégrer des notions de société civile et d'économie de marché. Il se retrouve actuellement, après transformation, sous une forme réduite -et efficace- sur des thèmes de défense des droits de l'homme.

CONTRE LE RACISME.

Il y a, dans les locaux d'une ONG de Bruxelles s'occupant d'assistance médicale et juridique, une série de dessins sur le thème de l'universalité. Il s'agit d'un certain nombre de portraits de gens de races différentes. Ce qui est intéressant ici, c'est que tous les blancs sont des personnes connues à des degrés divers; tous les noirs et les jaunes sont des types ethniques, dans des états variables de bigarrures du visage que nous associons à l'état de sauvagerie. Pourquoi ne pas montrer les blacks comme des personnes dignes d'intérêt, ou alors, pourquoi n'avoir pas choisi comme représentants de la race blanche des Gilles de Binche ou des Blancs Moussis de Stavelot ? Mystère. Peut-être est-ce parce que ce déploiement de bons sentiments n'exclut pas que l'on puisse être pénétré des préjugés les plus rétrogrades, qu'on nous livre là, dans le travesti sommaire de la philanthropie.

Au fond, le simple portrait d'un artiste noir, réalisé de façon ni plus ni moins flatteuse qu'on ne le ferait pour n'importe quel artiste de n'importe quelle race, est, dans son indifférence à la différence, beaucoup moins raciste.

Je prends l'image de Miles Davis, et je joue sur l'image : par ressemblance le portrait de Miles Davis suscite en moi le souvenir d'un portrait de Wittgenstein. Je le substitue donc à celui de Miles Davis. Et tant qu'à faire, je change aussi le texte.

Mais là je sens bien que la modification de l'image est conséquente : il y a eu transformation de sens. Y compris la forme particulière de sens qu'est le nonsense dont le lecteur pourrait à juste titre s'affliger. Je ne vais pas essayer ici d'en rendre compte; le lecteur n'y manquera pas.

LA DIALECTIQUE DU MAITRE ET DE L'ESCLAVE.

L'image a un sens politique, et un contenu affectif; les deux ne coïncident généralement pas. Pour démêler ces deux sortes de contenu, il me semble intéressant de reprendre les termes des paraboles du maître et de l'esclave. Le maître et l'esclave; a priori nous voici dans les questions de droits de l'homme. Mais au-delà du sens premier, je pense revenir aux figures philosophiques (dialectiques) de la parabole, pour comprendre ces formes de propagande dont on ne sait vraiment si elles se mettent au service d'une cause (celle qui est explicitement défendue) ou son contraire.

Chez Hegel et chez Nietzsche, la dialectique du maître et de l'esclave apparaît comme l'intrusion incongrue de fantasmes de violence et d'agression dans un discours métaphysique. Au-delà de la logique dont elles sont souvent données comme de simples illustrations, elles préparent en fait l'extension de ces systèmes philosophiques à une éthique et une politique de l'oppression et de la violence. Et de fait, on peut la prendre comme une fable logique ou même psychologique, pour autant que l'on en exclue les implications sociologique et politique. La dialectique du maître et de l'esclave n'est une allégorie de la lutte des classes que si l'on admet que la lutte des classes est aussi une lutte intérieure à l'individu, entre ce qui en lui est oppression et ce qui est libérateur.

Comme les développements ultérieurs de leurs pensées le montrent, la dialectique du maître et de l'esclave était pour Hegel et Nietzsche l'expression d'une foi naïve dans les mythes qui légitiment la supériorité de l'aristocratie féodale, et le fantasme d'une participation, par le verbe, à cette supériorité. Bien entendu, il faut rejeter cette notion : si la notion de classe a un sens, elle implique que les nantis s'assurent de leurs privilèges par une solidarité de classe qui ne postule pas l'excellence morale ou intellectuelle des membres de cette classe, - au contraire ce serait plutôt une contre-indication. Même la critique de Nietzsche par Deleuze est ici fausse, car elle participe toujours de l'idéalisation de l'individu irresponsable et violent.

Voici donc comment je pense qu'il faut comprendre la dialectique du maître et de l'esclave, en débarrassant la version de Nietzsche de ce qui en fait du grand guignol. L'esclave est celui qui est subjugué par l'image que donne le maître de lui-même, et ne s'y oppose qu'imaginairement (l'opposition au maître est une des identifications imaginaires dont est fait son moi). Bien entendu, ce qui manque chez Nietzsche, c'est la possibilité d'une contradiction non pas imaginaire, mais symbolique; une subversion qui ne prend pas le contre-pied du maître, mais change le lieu et les règles. Une contradiction par métaphore, c'est-à-dire création d'un paradigme nouveau porteur d'images différentes. La dialectique du maître et de l'esclave n'est pas un combat mortel et décisif, mais un processus continu, une chorégraphie du sens, dans lequel aucune position n'est acquise.

Chacun de nous est un maître, effectivement, dans un sens proche de celui de Nietzsche, s'il échappe à la captation imaginaire du miroir qu'est l'autre comme image. On peut, avec Bertrand Russell par exemple, s'étonner de ces conceptions métaphysiques qui ne voient la contradiction que comme lutte à mort, menace d'annihilation et promesse de domination. Nietzsche et Hegel sont eux-mêmes des esclaves, des professeurs craintifs et frileux, tout enflés de rêves de chevaliers et de gangsters, et au fond voués, comme l'esclave, à la reproduction du fantasme de l'adversaire affectivement inversé.

Et, pour revenir à notre thématique de droits de l'homme, c'est effectivement, l'impérieuse nécessité, pour chacun, de tenir une distance par rapport aux contenus imaginaires figés dont est fait notre moi, et de chercher toujours la transposition qui nous porte hors champ. La traduction plastique de la tolérance est un champ de mine. Très souvent elle pense pouvoir s'exprimer comme la représentation des classes défavorisées ou exclues, dans des attitudes ou situations pathétiques. Le problème, c'est que ces images expriment une réalité psychologique fondamentale qui ne se distingue de l'intolérance pure et simple (du genre racisme) que par la tonalité affective qu'elles assument et veulent communiquer. Par le seul fait qu'elle désigne son objet -positivement il est vrai- en adoptant les classements du racisme et de l'intolérance ordinaire, cette forme de bienfaisance est en réalité identique à ce qu'elle prétend dénoncer. Elle a les mêmes effets profonds de discrimination.

Il faut chercher la nature plus profonde de la tolérance, dans une attitude irréductible à l'intolérance, même si elle n'inclut pas les mêmes accents affectifs, et ne se donne pas comme immédiatement repérable pour un regard prompt à reconnaître les images comme signes d'allégeance à une idéologie bien-pensante.

CONTRE LA VIOLENCE.

En principe la dénonciation et la répression de la violence ne devraient pas être à proprement parler des thèmes pour une Ligue des droits de l'homme : c'est l'affaire de la Justice. Ainsi, la violence de droit commun ne fait pas l'objet de campagnes de sensibilisation.

Par contre il y a des campagnes de sensibilisation contre la violence domestique (femmes et enfants battus) et la violence institutionnalisée (la guerre et la peine de mort). Comment cela se fait-il ? D'abord ces campagnes montrent la restriction de la sphère privée : le droit public tend à englober la violence familiale, qui auparavant était du ressort du monarque absolu dans la famille : le père. Quoiqu'il en soi, observons que presque toutes les images de ces campagnes sont des représentations de femmes et d 'enfants avec des yeux au beurre noir.

Contre la guerre : les campagnes antimilitaristes semblent similairement se concentrer sur le spectacle des horreurs de la guerre. Quel est l'effet réel de ces exhibitions ?

MONTRER LA VIOLENCE, POUR LA DEMYSTIFIER.

Le point positif bien sûr, c'est qu'en montrant la violence, on peut, dans une certaine mesure, contrer l'exaltation de la violence. Sans être le vecteur magique de vérité que certains voient en elle, l'image n'en est pas moins, à un certain degré, information réelle.

MONTRER LA RESISTANCE, POUR EN FAIRE UN EXEMPLE.

L'étudiant de Tien an Men face aux chars, image dont personne ne doute de la vérité, est une façon de faire savoir aux partisans des droits de l'homme que la résistance contre la violence d'état existe, et n'est pas vaine. L'image peut avoir un effet moral positif d'entraînement par imitation. On touche peut être ici le seul effet positif de l'image. Autre exemple, classique et dans le domaine des arts : la Renaissance réelle, au niveau de l'évolution de la société et des idées, était déjà faite au 13°s. Mais il a fallu attendre le quattrocento et l'irruption en Occident des témoins concrets de l'antiquité pour que le mouvement ait vraiment du vent dans les voiles.

Mais cela ne règle pas une question : et si après tout ces résolutions d'une synthèse nouvelle dans un mythe ancien étaient indéfiniment postposées, n'en viendrait-on pas plus sûrement à une meilleure société ? Une vraie révolution ne serait-elle pas une révolution sans image ?

CRITIQUE DE LA CATHARSIS ARISTOTELICIENNE.

Il y a une analogie entre certaine problématique de la représentation des violations des droits de l'homme et l'esthétique classique fondée sur la mimésis et la représentation (mimesis et imitation).

Continuons à réfléchir au thème de la violence. Il y a un débat très vif sur l'opportunité de la figuration de la violence, non pas en ce qui concerne les arts plastiques, qui n'ont plus la position dominante qu'ils avaient dans la culture jusqu'à l'avènement de la photo. Le premier lieu d'affrontement est le medium culturel dominant : la télévision. Faut-il ou non montrer la violence à la télé, qu'elle soit réelle ou de fiction ? La réponse favorable est avancée par les producteurs et leurs laquais plus ou moins lucides. Leur argument moral est la reprise de la bonne vieille théorie artistique d'Aristote de la mimesis et de la catharsis : le spectacle dramatique nous montre des personnages qui ressentent nos peurs et nos pitiés, nous nous identifions à eux, et le dénouement fictionnel nous libère de ces passions par procuration imaginaire. C'est la catharsis.

Faut-il encore faire la critique de cette théorie du spectacle ? Bertold Brecht et Walter Benjamin l'ont fait admirablement, et si nous ne sommes pas obligés d'accepter leur qualification marxiste, ils en ont bien montré le caractère d'idéologie bourgeoise. Nous ne sommes plus prêts à nous contenter de cette assimilation du "bourgeois" au mal politique, mais sur le fond ils ont raison : le drame et la catharsis sont des formes idéologiques qui sont en sympathie profonde avec la pensée politique réactionnaire.

LES SYMBOLES DE LA JUSTICE.

Le droit se manifeste pour la plupart d'entre nous à ses accrocs : là où il est violé, et où l'état intervient dans nos affaires sous la forme de la Justice.

Au Palais de Justice, des groupes sculpturaux reprennent les emblèmes classiques de la Justice, dont le sens nous est donné par Ronsard en 1555 :

Le glaive, pour punir ceux qui seront mauvais

La balance, à peser également les faits

Des grands et des petits, comme équité l'ordonne;

Le bandeau, pour ne voir en jugement personne.

Bien entendu le glaive, c'est la peur du gendarme. La punition n'est sûrement pas l'aspect le plus intéressant de la Justice. Et si je le remplaçais par la hache du bourreau, sur laquelle serait inscrit "Droits de l'Homme" ? La balance évoque trop l'aurea mediocritas aristotélicienne pour nous sembler stimulante.

Ce n'est vraiment pas ce qui retiendra notre attention. Le bandeau est un symbole plus énigmatique et plus intéressant. J'y vois une allégorie appropriée de la Justice en actes.

LE BANDEAU DE LA JUSTICE ET LE REGARD DU JUGE.

Le bandeau n'est évidemment pas l'emblème d'un aveuglement intellectuel. Ce que le juge ne doit pas voir : l'identité des plaidants, pour garder une faculté de juger impartialement, car le juge est censé écouter. Ne pas voir, voilà un thème intéressant pour qui veut intervenir par une oeuvre qui en principe est communication visuelle.

Il y a, dans les coursives latérales du palais, des bustes d'anciens magistrats. Ils sont disposés en rangs symétriques se faisant face. La plupart sont figurés regardant droit devant eux. Mais d'autres regardent en diagonale vers un de leurs confrères. Y a-t-il un sens dans cette orientation des regards ? On aimerait le savoir.

Quoiqu'il en soi, ces portraits nous posent la question du regard du juge.

Loin d'être aveugles, ces magistrats, on l'imagine facilement, devaient en imposer par leur regard impérieux. Regard fait pour être vu. On est ici voisin des fantasmes du regard actif. L'oeil, au lieu d'être réceptacle, est la base de lancement d'une arme perçante qui va dénicher le vrai au sein des brouillards et de l'obscurité. C'est sans doute le point où on est au plus dangereux des fantasmes du regard : le pouvoir magique du regard, les délires paranoïaques portant sur la malveillance du regard. Dans les anthologies d'artistes délirants, les yeux sont systématiquement masqués, le plus souvent par des lunettes sombres.

On pourrait proposer une inversion du sens conventionnel du bandeau en le remplaçant, sur un des bustes de magistrat, par une burqa (le long voile des femmes afghanes).

Cet oeil, c'est également celui de Dieu, de la justice immanente. L'oeil redoutable, qui non seulement sait tout mais a un pouvoir de foudroiement : immédiateté dans la connaissance et dans l'action.

Il se rêve à la fois balance et glaive. C'est l'oeil de dieu, qui chez Victor Hugo (La Légende des Siècles), regarde du fond du trou où Caïn compte faire disparaître son frère qu'il vient d'assassiner.

L'oeil était dans la tombe et regardait Caïn.

On sent bien combien ce culte de l'oeil et du regard est aux antipodes de la sagesse qui pense les rapports entre hommes en termes de droits, de parole et d'écoute. L'oeil est le symbole de la Justice divine. Dieu voit tout et sait tout. Les droits de l'homme ne sont l'expression d'aucune justice immanente. On peut penser que si la Justice porte un bandeau, c'est pour mieux tendre l'oreille aux murmures et hésitations de ceux qui ne maîtrisent ni les apparences, ni le langage.

Retour de la balance, télescopée avec le triangle voyant de la justice divine en une image inspirée de l'Objet devant se détruire de Man Ray : appelons-le Le Poids des Ames.

Reste que le regard est une façon de s'informer. Dans le mythe de l'aveuglement de la Justice, ne pas voir prend deux sens : il y a ne pas voir l'identité des plaideurs; il y a aussi, sans doute, le mythe d'une justice détachée des contingences de lieu et de temps. Justice intemporelle, qui veut ignorer les débats du jour. Un juge qui ne lirait pas le journal, ni ne regarderait la télévision, pour mieux se concentrer sur la Justice absolue et éternelle. On pourrait, en face de bustes des magistrats, placer, sur des socles identiques, des T.V. éteintes ou alors peut être montrant un reality show continu, du genre Loft Story.

LE CONTENUTISME POLITIQUE EN ART.

La figuration politique, si on veut qu'elle ait une efficacité réelle et contrôlable, doit passer par une critique dont on voit bien qu'elle s'exerce par la pensée verbale. Mais devons-nous pour autant nous replier sur une position contenutiste qui dirait que l'image n'est compréhensible que pour autant qu'elle est représentation, et que la forme en soi ne peut que convoyer le sens et non le constituer ? Dans les situations de commande civique ou politique (au sens large), les commissaires politiques responsables de la culture, se contentent souvent d'une notion contenutiste du sujet à traiter : l'image doit porter une signification immédiate et sans ambiguïté. Les philosophes également, qui traitant d'art ne rechignent pas trop à se poser en détenteurs du sens ultime de l'oeuvre, et même en censeurs, ne sont jamais si à l'aise que lorsqu'ils ont affaire à la figuration. Sur cette question les arguments du débat ancien pour et contre le réalisme socialiste nous donnent de bons repères. Par exemple, la réfutation du dilemme réalisme/formalisme par Bertold Brecht.

Quittons donc à présent l'hypothèse de la figuration réaliste. Nous voici à un carrefour. Du réalisme, vers quoi irons-nous ?

D'un côté il y a le choix de rejeter les langages plastiques traditionnels : à supposer que la peinture et la sculpture aient dit tout ce qu'elles avaient à dire, il ne resterait plus qu'à explorer d'autres médias. L'intégration dans les circuits économiques de l'art plastique de pratiques artistiques qui relèvent de la scénographie, du théâtre ou de l'image animée, etc. se réduisent souvent à cela : une autre pratique artistique qui semble escompter un effet de valorisation du simple fait d'être importée dans un autre milieu artistique.

D'un autre côté tout ce qui dans l'esthétique traditionnelle était étranger à l'art serait désormais art. Rejeter la forme pour ne vouloir plus que le contenu : la vie comme oeuvre d'art. Rimbaud cesse d'écrire et fait de sa vie même une oeuvre d'art. Duchamp cesse de peindre et joue aux échecs. Une attitude combinée est le readymade : les objets sans intention artistique aucune valent art.

Mais ce rejet de l'art n'est pas sans perversité : on rejette les langages et les métiers, mais pour mieux revenir à une mise en scène imaginaire digne de la bergerie de Marie Antoinette au Trianon, mutatis mutandis. C'est une vie, un réel d'opérette, dirions-nous.

CRITIQUE DE L'ACTION DIRECTE.

Supposons même un incorruptible renoncement à l'art; on lui tourne le dos, car il est impuissant à prendre en charge les tâches urgentes de l'action politique.

C'est au fond une position sans issue : on en revient à une société de maîtres et d'esclaves. Car si en art il n'est pas possible d'affirmer un sens politique, ce ne le sera sûrement dans aucune autre activité de l'organisation économique. On en sera donc réduit à construire une société de commissaires politiques, centrée sur ceux qui pensent l'art et l'état. Nous voici revenu aux utopies les plus réactionnaires, celles qui de Platon à Hegel rêvent d'une dictature des intellectuels. Il n'y aura de solution que dans une société où la conscience politique et le pouvoir sont diffusés dans l'ensemble de la société et des activités.

Posons-nous sans préjugé la question de l'action artistique qui ne passe par aucun langage plastique. Celui qui voudrait faire quelque chose qui relève des droits de l'homme, dans le domaine culturel, sera beaucoup plus efficace s'il participe, par exemple, à l'alphabétisation et à l'information des immigrés en matière de leurs droits. Et puis, en faisant abstraction de toute autre doctrine politique, il faut bien reconnaître que dans le domaine des arts, une action créative et efficace serait celle qui assurerait la généralisation et la régularité des concours pour les commandes d'état. Celui qui organise un bon concours fait plus pour l'émergence d'oeuvres valables que les artistes qui les auront créées eux-mêmes. L'institution est plus importante que les individus.

En 1973, j'étais en Algérie pour y apporter ma pierre d'architecte à l'édification du socialisme, et je m'y suis retrouvé un rouage de l'état dans sa longue marche vers plus d'injustice sociale. Enseignant, j'étais censé régurgiter ce que moi-même je venais d'assimiler. L'école était dirigée par un colonel. La rhétorique révolutionnaire marchait à plein dans la promotion des intérêts de la bourgeoisie. Je me suis vite rendu compte de la nécessité urgente de prôner le plaisir subjectif de l'artiste.

Plutôt que de se soumettre aux diktats des commissaires à la culture et aux arts, que les artistes (les architectes) commencent par vérifier si ce qu'ils font ne peut pas commencer par faire plaisir à une personne, eux-mêmes en tant que concepteurs. Dubuffet a raison de dire :

où viennent s'installer les estrades pompeuses de la Culture et pleuvoir les prix et lauriers sauvez-vous bien vite : l'art a peu de chance d'être de ce côté. Du moins n'y est-il plus s'il y avait peut-être été, il s'est pressé de changer d'air. Il est allergique à l'air des approbations collectives. Bien sûr que l'art est par essence répréhensible ! et inutile ! et antisocial, subversif, dangereux ! Et quand il n'est pas cela il n'est que fausse monnaie, il est mannequin vide, sac à patates.

Malgré les nouvelles périodiques de la mort de l'art, rien ne permet vraiment de les confirmer. Qu'en est-il donc de ce qu'on appelle l'abstraction ? Comment se gère la commande explicitement politique dans un contexte de non-figuration ?

LA POLITIQUE DE L'IMAGE ET LA POLITIQUE DU CONCEPT.

Parti de l'image de l'étudiant de Tien an Men, notre insatisfaction vis-à -vis d'une manipulation purement formelle de l'image nous a menés à une réflexion critique sur le contenu de l'image. Cette errance dans les motifs apparentés aux droits de l'homme nous a fait rencontrer à plusieurs reprises l'image elle-même, et nous constatons que l'essentiel de ce qui se passe au niveau du contenu concerne une distinction entre les concepts et les images. Nous voici donc revenus en apparence au point de départ, aux questions de forme. Mais pas tout à fait, puisque nous sommes maintenant plus attentifs à cette distinction, à l'intérieur même de la forme.

Nous avons laissé nos manipulations de cette image d'étudiant avec tanks sur l'impression que partir de l'image et la soumettre à des manipulations formelles ne pouvait être que reproduction stérile de l'idéologie. Mais à présent, nous voici confronté à l'idée que le travail du concept conçu comme manipulation du contenu ne nous donnera pas non plus un contrôle suffisant du sens de l'image.

Reste donc à envisager que parmi les traitements formels que nous faisons subir à l'image, certains sont imaginaires, et d'autres symboliques. Examinons la question du point de vue de la rhétorique du texte : parmi les traitements que nous faisons subir au texte, les tropes, certains sont imaginaires, et d'autres symboliques. On aborde ici les valeurs idéologiques comparées de la métaphore et de la métonymie. (Il faut ici impérativement se défier de la notion de la rhétorique classique de la métaphore littéraire comme image).

Et de fait, il y a des images qui, travaillées par un simple retournement de 90°, produisent un effet de sens.

Visage Paranoïaque, Salvador Dali, 1931.

La répétition était une des figures de la rhétorique classique, et il n'y a aucune raison de ne pas supposer qu'elle ait son équivalent graphique.

Qu'est ce qui fait la différence entre une modification porteuse de sens et une autre stérile ? Dans ce cas-ci, on remarquera que la répétition, loin d'être une juxtaposition d'images à peu près identique, se fait dans l'image; elle porte sur les deux versants du signe.

TEXTES ET TABLEAUX. CONCEPTS ET IMAGES.

Pour penser ce qui se passe en art, une difficulté nous vient de ce que Bacon appelait les idoles du marché : la langue nous piège dans des catégories qui sont inadéquates à exprimer ce que nous voulons. En l'occurrence ce qui me gêne c'est les équivoques liées à la différence entre concepts et images. Si la distinction entre concepts et images nous est si difficile, c'est bien parce que la confusion nous a été enseignée de façon si persistante. A commencer par Platon, qui nous a fondé une métaphysique de l'idée pensée sur le modèle de l'image. Le mot même désignant l'idée est celui qui désignait les images.

Il y a, dans le domaine du concret, des choses clairement distinctes, qui sont les textes et les images concrètes. Dans le domaine de l'art, la distinction claire entre les arts plastiques et la littérature. La distinction entre produire un texte et produire une image concrète, qu'elle soit sculpture ou tableau, ne semble pas vraiment poser problème.

Pour autant qu'on se contente d'y voir une distinction d'ordre phénoménal, et non pas une prescription méthodologique : ce n'est pas parce que ces choses sont distinctes qu'il faut dans la pratique choisir et qu'un plasticien se trahirait en pratiquant le verbe. Au contraire; passer de l'un à l'autre est profitable à la créativité.

Mais parlant de créativité, nous voici déjà dans cet autre registre où se distinguent les mots et les images : celui des phénomènes mentaux. Car si d'une part il y a des textes et des images concrètes qui sont bien distincts, il y a, au niveau mental, une autre différence essentielle, entre les concepts et les images mentales. Ici encore il ne s'agit pas de pureté au niveau de la réalité; les textes et les images concrets sont, en tant que phénomènes perçus ou imaginés, à la fois textes et images mentaux. Il n'est pas sans importance de préciser ici que les images et les textes concrets sont tous à des degrés variables à la fois textes et images mentaux.

Par image il faut entendre n'importe quoi, que ce soit une image bi-dimensionnelle, une représentation 3-d ou un objet lui-même. Les images planes ont cependant un rapport privilégié avec les images mentales, qui tient à l'instantanéité de leur perception; elles sont plus images que les autres. Le rapport de l'image mentale à l'image concrète n'est pas analogue au rapport entre l'idée et sa concrétisation.

Disons, pour faire bref, et en sachant que des dizaines de pages pourraient à peine commencer à mieux situer la réflexion, que l'image est globalité, et le concept est relation.

Les distinctions sont loin de faire l'unanimité. Les représentations mentales que nous nous faisons d'une chose, -admettons cette formule sans intention de généralisation- sont-elles en dernière instance des images ou des mots ? Le travail mental, de l'inconscient en particulier, se fait-il sur un matériau qui est images, ou qui est mots ? Ceci n'est pas vraiment le lieu d'approfondir la question. Tout au plus me contenterai-je de signaler ma conviction qu'une pensée intègre et cohérente ne peut que viser un système conceptuel de références à un autre toujours dérobé, et se défier des métaphysiques identitaires qui fondent le sens ultime sur une vision mentale immédiate et globale, une image. Que la pensée est active et en prise réelle en tant qu'elle vise le concept, et que viser les délimitations imaginaires ultimes tient du fantasme.

Des frontières idéologiques se tracent ici. Il y a des partisans du mot, des iconoclastes, et des partisans de l'image, des idolâtres. Il y a aussi la différence entre ceux qui tiennent à faire la distinction, et ceux qui veulent confondre. Et les deux classements sont sans doute superposables, comme en politique ceux que résume cette parole d'Alain :

Lorsqu'on me demande si la coupure entre partis de droite et partis de gauche, hommes de droite et hommes de gauche, a encore un sens, la première idée qui me vient est que l'homme qui pose cette question n'est certainement pas un homme de gauche.

L'OEUVRE D'ART, MIROIR DE L'HOMME.

Il y a toute une esthétique, et toute une métaphysique, qui se fondent sur des recettes immédiates portant sur l'image et sa répétition. Répétition. Imitation servile, copie. Tous ces termes ne sont pas équivalent, mais désignent une zone grise et stérile que nous essaierons de mieux délimiter.

Il est vrai que si la reconnaissance de soi dans autrui est un ressort de plaisir, il n'est pas vain de s'interroger sur ce plaisir, et de se demander si n'existe pas également un plaisir de la découverte de l'inattendu. Le plaisir visuel posé sur la répétition de l'identique n'est qu'une recette classique : elle fonde les catégories de la symétrie suivant ses acceptions successives au 18°s., que ce soit d'abord la répétition modulaire ou, plus tard, la répétition spéculaire.

C'est le culte du même, qui donne ses effets délétères dans la métaphysique comme dans l'esthétique. On connaît la fameuse observation de Xénophane sur la relativité des croyances religieuses :

Les Ethiopiens représentent leurs dieux noirs avec un nez épaté; les Thraces donnent aux leurs des yeux bleus et des cheveux roux. Si les boeufs, les chevaux et les lions avaient eux aussi des mains avec lesquelles ils puissent dessiner ou modeler des images comme les hommes, les chevaux feraient des dieux à l'apparence de chevaux, les boeufs des dieux ressemblant à des boeufs, et chacun ferait son dieu en y reproduisant sa propre apparence.

Xénophane pensait par cet aphorisme, montrer que le réflexe identitaire, qui nous fait assimiler le bien et le beau à ce qui nous ressemble était absurde, puisque symétriquement distribué parmi les civilisations et les barbaries, et sans doute l'invoquait-il en préalable à sa théologie d'un dieu unique et abstrait. Mais nous voyons bien cet aphorisme nous parler de la représentation : la situation qu'il nous présente est celle des faiseurs d'images, des sculpteurs et des peintres. La représentation humaine comme vecteur de l'intolérance.

Ce mot de Roland De Bodt dans le dossier de La Libre,

La nostalgie identitaire (pseudo-identitaire) est le ferment idéologique de tous les fascismes.

... a une extension qui dépasse le politique et le juridique.

Au fond, les Talibans, en détruisant les Bouddhas de Bamiyan, nous ont donné la plus radicale démonstration de tolérance. Comme les visages de Mount Rushmore, ils manifestaient un rapport discutable à la nature et au paysage. Reste à voir s'il est plus urgent de détruire les images qui nous semblent discutables, ou d'en créer qui répondent à nos souhaits.

L'OEUVRE D'ART, MIROIR D'ELLE MEME.

La symétrie est une recette formelle rudimentaire, qui consiste à juxtaposer à une forme quelconque son double spéculaire, et obtenir ainsi à bon compte un effet d'harmonie. C'est, à l'intérieur même d'un ensemble plastique, une façon de donner à sa composition l'apparence de la complétude idéale : à la question des déterminations fonctionnelles et structurelles d'une forme répond une conformation purement identitaire : la répétition sous une forme symétrique.

Au lieu d'une oeuvre ouverte sur les logiques fonctionnelles et structurelles ou sur la dimension poétique et historique (référentielle), une clôture de la forme qui dispense (ou prétend dispenser) de la question du sens.

C'est sans doute l'héritage le plus reconnaissable de l'à‰cole d'architecture des Beaux-Arts de Paris que d'avoir dit que la monumentalité ne peut se penser que dans les termes de la symétrie. Il est bon ici de dire que symétrie et monumentalité ne coïncident pas, et qu'il ne convient pas plus de les rejeter que de les adopter en bloc. Il y a une monumentalité moderniste qui vise à exprimer le sens collectif d'une institution sans recourir à la recette de la symétrie. L'oeuvre et l'enseignement de Louis Kahn étaient à cet égard éclairants.

Le Palais de Justice est bien entendu, des trois lieux proposés, celui qui donne le plus dans le travers de la symétrie. C'est une vaste cathédrale laïque. Ici il est manifeste que la symétrie joue sur des dispositifs mentaux d'identification fantasmatique à un espace hors d'échelle. Cette intempérance spatiale est l'expression d'un délire modéré de constitution de l'image de soi par l'espace, et dont les architectes sont souvent affectés.

Le succès de cette symétrie monumentale s'explique par sa ressemblance avec la symétrie bilatérale des êtres vivants autonomes. Le miroir est double : les parties de l'édifice qui se font écho, et devant le spectateur, qui se reconnaît, mais aussi s'exalte dans l'image de ce grand corps fantasmatique démultiplié dans l'espace.

La mégalomanie de l'architecte interpelle le plasticien : va-t-il en elle reconnaître le noyau dur de l'esthétique identitaire et la dénoncer ? Ou au contraire va-t-il se laisser séduire et entraîner, surenchérir peut-être par des interventions axiales et hors d'échelle, entretenant avec ce colosse une flatterie mutuelle qui décidément n'aura rien de commun avec les droits de l'homme ? Speer n'était ni méchant ni bête, mais sans doute un peu naïf, et fort sensible à la flatterie.

Il me semblerait impensable de faire une proposition qui renforcerait encore les présupposés idéologiques liés à cette débauche d'images en miroir.

Une première approche est tout simplement l'organisation formelle de l'espace suivant une règle radicalement étrangère à la symétrie. On pourrait substituer à une spatialité totalisante et close sur elle-même, les bornes d'un réseau immatériel et indéfini de type urbain. Mettre la ville dans la cathédrale. Bloquer le jeu d'un espace qui se donne pour un tout et manifester les réseaux extérieurs.

Une autre proposition positive serait de remplacer l'Espace par des espaces. Ramener, ponctuellement mais significativement, le principe de détermination des espaces à l'activité humaine : un élément fonctionnel, à la fois par son indifférence formelle et son échelle modeste. Mais le rite silencieux de la monumentalité académique est déjà brisé : l'objet du sacrilège est la cabine des délégués de presse sur la coursive nord.

A SYMETRIQUE, SYMETRIQUE ET DEMI.

Une façon de rompre la symétrie et les stéréotypes formels qu'elle nous impose serait non pas de la diminuer, mais de l'augmenter. Démonstration par l'absurde. Nous nous reconnaissons dans ces architectures en échos par le fait que nous partageons avec elles une symétrie bilatérale. La symétrie, que ce soit dans le vivant ou dans l'architecture académique, est toujours l'identité gauche/droite : la symétrie suivant un plan vertical. Les architectes ne se sont pas toujours contentés de l'équivalence de la gauche et de la droite, et ont également eu l'ambition de rendre la symétrie plus totale, en l'établissant également entre l'avant et l'arrière. Mais jamais on n'a vu de symétrie suivant un plan horizontal, et rien dans nos schémas mentaux ne nous prépare à admettre l'équivalence du haut et du bas. Cela serait vraiment une révolution des mentalités que nous ne connaîtrons que lors d'une colonisation effective de l'espace intersidéral. Contentons-nous ici de bousculer les certitudes visuelles de l'académisme en proposant une équivalence haut-bas des espaces du Palais de Justice. Une photo tournée de 180° fera l'affaire. Pour compléter l'illusion le décor de fond est conservé dans son orientation naturelle.

L'image donne l'impression d'un univers sous-marin, comme la caverne du capitaine Nemo. C'est la disparition du sol : sous l'eau, le plan de référence horizontal est la surface de l'eau; il se trouve au-dessus. C'est comme un tombeau. L'escamotage du sol a une implication fonctionnelle : il n'y a plus d'activité; c'est devenu un espace inutilisable, pure architecture. Appelons ceci Le Tombeau de la Justice. Le Tombeau, ce n'est pas seulement le lieu où se trouve le mort; c'est aussi, dans un sens plus général, le mémorial. En fait le tombeau c'est aussi la dalle qui forme le plan de référence horizontal qui départage les vivants des morts : les uns au-dessus, les autres dessous.

LES FAUX AMIS DE FIDEL CASTRO.

Une intervention plastique pour les droits de l'homme se doit d'être plus ou moins explicitement une critique non seulement des esthétiques identitaires, mais aussi, plus fondamentalement, des métaphysiques identitaires qui fondent des pratiques artistiques plus subtilement répressives.

L'image n'a pas uniquement tendance à envahir l'art par le biais de recettes comme la symétrie; elle se glisse au coeur même de notre pensée en se donnant pour l'essentiel et le terme premier et ultime de la pensée. L'essentialisme, comme l'appelle Popper, ou le réalisme, selon le terme plus traditionnel, mais moins clair dans un contexte esthétique, présente l'image comme la limite irréductible du concept, et implique une confusion du mot et de l'image, du mot et de la réalité.

Je proposerai une intervention picturale qui effectue une double distanciation : entre le mot et son image, et entre le mot et son référent.

Tout mot est aussi une image, –acoustique ou littérale. Platon, dans le Cratyle, défend, contre l'hypothèse conventionnaliste, celle d'une naturalité du langage, et des noms en particulier. Entre le sens des mots et leur sonorité existerait un rapport de représentation imaginaire soumis aux mêmes tribulations que l'identité de l'idée et de la chose. C'est de cette philosophie identitaire et de ses dérivés qu'il convint de se démarquer.

Ma proposition prolonge un travail récent sur la synesthésie, qui établit un pseudo-naturalisme du même type entre les mots et des couleurs. Ce travail, je l'ai détaillé dans un texte, "Synesthésies : La couleur des formes". La couleur des mots n'en constitue qu'une partie. L'association, qui m'est personnelle, associe des couleurs aux voyelles : A noir, E blanc, I bleu, O rouge, et U jaune. Les consonnes proches de voyelles à l'intérieur des mots en infléchissent légèrement la teinte.

Prenons un nom, celui d'Adolf Hitler. Bien entendu, je ne le prends pas au hasard. Son caractère d'épouvantail n'est pas étranger à mon choix. En couleurs, le nom s'énonce comme suit :

... et s'appelle "Autoportrait en Adolf Hitler" pour la simple raison qu'il ne dit rien du personnage, mais considérablement plus de mon paysage mental. Faire une image de quelqu'un serait, pour la plupart d'entre nous, en faire le portrait; ici, j'attire l'attention sur la matérialité du nom. Chaque tableau se trouve ainsi dans un rapport à son référent qui n'est pas une représentation, mais une double mise à distance, une double médiation par la lettre et par la couleur.

J'ai été à la fois étonné –mais peut-être pas tellement– en constatant que beaucoup de gens trouvaient que ce tableau serait une mauvaise idée, trop politiquement incorrecte. Ce qui m'amène à ma seconde distanciation, celle du mot et de la chose. L'idéalisme platonicien fait de l'identité entre la pensée et le monde le coeur même de sa métaphysique. Le lien entre cette métaphysique et le totalitarisme est bien connu. Karl Popper le démonte très bien dans "La société ouverte et ses ennemis".

Il y avait récemment dans le journal un compte-rendu du procès d'un gars un peu simple mais dangereux, qui avait tué une proche dont les pouvoirs magiques, pensait-il, le menaçaient lui-même de mort. Pour lui, une preuve de l'existence de la magie noire, c'est qu'elle était mentionnée dans le dictionnaire. L'affinité entre cette pensée magique et l'idéalisme de Platon est clairement posée par Bertrand Russell :

Les sauvages et les barbares croient en une connexion magique entre les personnes et leurs noms, qui fait que la connaissance de ceux-ci par l'ennemi implique un risque mortel. Il n'est pas toujours facile de se rappeler la distinction entre les mots et ce qu'ils désignent; les métaphysiciens, comme les sauvages, ont tendance à imaginer une connexion magique entre les mots et les choses, ou du moins entre la syntaxe et la structure des mots.

C'est pour ce genre de raison que l'aversion pour ce nom de Hitler en-soi ne me semble pas une bonne chose. Il y a une pensée magique qui assimile les choses aux mots qui les désignent, et le premier geste mental vers une plus grande tolérance est la circonspection vis-à-vis de ces fausses évidences. Un nom, en soi, n'a pas de valeur morale. Bien entendu, il n'est pas inutile de préciser que mon tableau n'est pas pensé comme un hommage au personnage nommé, contrairement par exemple aux graffitis qui se contentent de nommer un héros. Un tag qui dit simplement "Mandela" dans un township d'Afrique de Sud se comprend aussi bien que "Vive Mandela". Dans mon tableau, la transformation synesthésique du nom devrait suffire à éviter cet effet d'évocation magique.

Pour compléter l'effet de distanciation du nom au personnage, en en faisant un être de couleurs, je vais l'intégrer dans une composition graphique amplifiée, en lui adjoignant deux autres noms de teintes similaires et à connotation idéologique et culturelle, ceux de Fidel Castro et de Dziga Vertov. On connaît bien Fidel Castro. Dziga Vertov est un cinéaste de La Russie révolutionnaire, dont le film "L'homme à la caméra" raconte un jour de la vie d'une ville, avec ses innombrables activités, y compris le tournage et la projection d'un film qui est, justement, "L'homme à la caméra".

D'autres noms auraient pu être pris, qui ont les mêmes couleurs, mais je les ai rejetés parce que trop éloignés du politique. Ce groupe des Noir-Rouge-Bleu-Blanc inclut entre autres Aphrodite, Pythagore, Aristote, Amenophis, José Marti, Porgy and Bess, Lois Lane, David Hockney, Oscar Wilde, Michel Rocard, etc.

Trois noms; pourquoi trois ? En en proposant trois pour une construction qui a priori en attend quatre, on pourrait penser que je veux explicitement exprimer un principe d'incomplétude déconsctructiviste; mais si de genre d'effet de sens n'est pas à récuser, il n'est pas non plus concerté : j'ai pris les trois objets auxquels je pouvais penser et répondant aux conditions posées. Il en manque un : ce n'est pas grave; ce n'est pas voulu non plus.

Je me donne une règle d'agencement arbitraire : que les cases noires se trouvent au centre. Je constate qu'aussitôt se forment des rapports et des renvois, des symétries et des rotations, tout un système formel qui dès lors est potentiellement chargé de sens. Il n'y manque qu'une interprétation. Le sens n'est pas la manifestation d'une l'intention. En fait, ce sens créé n'est que le produit d'une disposition non voulue, aléatoire- si par hasard on entend l'absence manifeste de cause finale. Cette réduction visible du sens à un jeu restreint de contrastes et d'échos est un bénéfice secondaire de mon dispositif pictural.

Voici donc une proposition qui se bâti en dehors de (presque) toute intention esthétique. Je dis presque, parce qu'il y a des choix esthétiques qui sont fait sans qu'ils en aient l'air. Se restreindre à trois carrés de même taille, tous orientés orthogonalement par rapport à l'horizontale, les disposer avec patience sur une même toile de taille appropriée, avec le même medium, voici des choix que l'on fait, qui ne sont pas absolument nécessaires, et qui donc obéissent à une discipline. Si le déjanté était le but, on pourrait éclater la chose entre toutes sortes de matériaux, à des endroits différents, et pourquoi pas, en des temps distants. Ce serait illisible. Il est évident que si je veux faire passer une idée, je l'inscris dans des formes conventionnelles, un code.

Je complète le tableau en y ajoutant la référence à la démocratie athénienne annoncée plus haut.

LE SENS ET L'INTELLIGIBILITE.

Vous nous avez fait un tableau, me dira-t-on, lourd d'un sens idéologique et politique dont vous nous faites part dans ce texte, mais le quidam, qui voit ce tableau sans le texte, ne percevra rien de ce sens. A part la grecque qui le borde et qui peut effectivement faire penser à la Grèce et par là, compte tenu du contexte, faire probablement référence à la démocratie, aucune des intentions dont le tableau est chargé ne sera communiquée à l'esprit du spectateur par le canal d'un regard innocent.

Ce travail ne s'inscrit pas dans une tradition qui veut cantonner le plasticien aux mediums de communication visuelle que l'on peut regrouper sous le terme d'images : peinture, sculpture, mais aussi les images nouvelles sur le berceau desquelles se sont penchées les fées Chimie et Electricité. Presque personne ne veut affirmer que produire du texte est en soi contraire au travail de l'artiste, mais l'idée que l'image doive mener une existence autonome ou du moins n'évoluer que dans un univers culturel fait d'autres images est bien ancrée.

Un petit emprunt à la romance narcissique de l'artiste, pour n'y prendre que ce bref moment d'introspection : Mais après tout, quelle est la personne qui produit ces images ? Réponse : dans mon miroir mental, ce que je vois n'est pas nécessairement un artiste. Il y quelqu'un dont les formes d'expressions explicites ne constituent qu'une facette du moi, et parmi celles-ci, il y a une large part de pratiques verbales et textuelles. Et puis, chacun peut constater l'envahissement du monde artistique par le texte. Pourquoi donc se priver de ce qu'une méditation textuelle peut faire découvrir de lois et de mécanismes de la forme ? Il y a donc là une procédure, une "cuisine", qui n'a d'autre justification à chercher que de me sembler à moi féconde.

Mais le spectateur, est-il donc obligé de s'astreindre à la lecture du texte pour apprécier l'image ? Je ne le pense pas. Il y a d'abord une confiance chez le créateur dans le fait que toutes les intentions qu'il met dans son oeuvre arriveront d'une façon ou d'un autre à bon port, et qu'il n'est pas nécessaire que la perception et l'interprétation soient le reflet de ses intentions et de sa technique. Il y a aussi la certitude, pour l'avoir observée chez soi confronté à d'autres oeuvres, qu'un sens finira par percoler, qui garde une trace de ses propres options.

Comment pouvez-vous prétendre décréter du sens d'une forme comme si ce signe était votre propriété privée ?

Il est vrai que le langage courant est une possession collective, une sorte de contrat entre tous et que nul ne doit s'attendre à pouvoir inventer n'importe quel mot et être compris; que nous nous en remettons, pour notre usage de la langue, aux décrets des institutions plus ou moins formelles qui décident des lexiques, académies, dictionnaires, magazines, etc. Mais l'art, et c'est peut être là sa spécificité culturelle, est précisément le domaine où s'imposent les ruptures de sens, les métaphores, les expressions inédites.

Effectivement un travail artistique n'a pas à dévoiler d'emblée son sens pour tous. L'idée qu'elle doive être compréhensible d'emblée par tous, sous peine d'être considérée comme élitiste, et donc anti-démocratique, est fausse, et dangereuse.